NR. 47 (2/2025)

NR. 47 (2/2025)

BIBELWORT

GELEITWORT

GEISTLICHES WORT

KIRCHLICHE WAHLEN IN UNSERER GEMEINDE

BESCHLÜSSE DER GEMEINDEVERTRETUNG

DER ZINNGIESSERTURM

GROPI DE PROVZII („KORNKAULEN”) LA SIGHIŞOARA

ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE UND 1700-JÄHRIGES JUBILÄUM VON NIZÄA

BIBELWORT

Jesaja 1,10 - 17

10. Höret des HERRN Wort, ihr Herren von Sodom! Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, du Volk von Gomorra!

11. Was soll mir die Menge eurer Opfer?, spricht der HERR. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke.

12. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor meinem Angesicht – wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet?

13. Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel! Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung – Frevel und Festversammlung – ich mag es nicht!

14. Meine Seele ist feind euren Neumonden und Jahresfesten; sie sind mir eine Last, ich bin’s müde, sie zu tragen.

15. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht; denn eure Hände sind voll Blut.

16. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen,

17. lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!

Isaia 1,10 - 17

10. Ascultați cuvântul Domnului, voi conducători ai Sodomei, luați aminte la învățătura Domnului, voi popor al Gomorei!

11. Ce-mi folosește mulțimea jertfelor voastre?, zice Domnul. M-am săturat de arderile de tot cu berbeci și de grăsimea vițeilor grași și nu mai vreau sânge de tauri, de miei și de țapi!

12. Când veneați să le aduceți, cine vi le ceruse? Nu mai călcați în curtea templului Meu!

13. Nu mai aduceți daruri zadarnice! Tămâierile Îmi sunt dezgustătoare; lunile noi, zilele de odihnă și adunările de la sărbători nu le mai pot suferi. Însăși prăznuirea voastră e nelegiuire!

14. Urăsc lunile noi și sărbătorile voastre sunt pentru Mine o povară. Ajunge!

15. Când ridicați mâinile voastre către Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, și când înmulțiți rugăciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre sunt pline de sânge; spălați-vă, curățiți-vă!

16. Nu mai faceți rău înaintea ochilor Mei. Încetați odată!

17. Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă!

∧

GELEITWORT

Das Jahr 2025 geht langsam seinem Ende zu. Neben Vielem, was in der großen weiten Welt im Argen liegt, sind es dann doch nicht wenige Dinge oder Ereignisse, die in dankbarer Erinnerung bleiben werden; der Schäßburger Gemeindebrief versucht zumindest einiges davon zu dokumentieren.

In kirchlichen Kreisen stand das Jahr 2025 unter dem Zeichen des Jubiläums der 1.700 Jahre seit dem Ersten Ökumenischen Konzil in Nizäa (heute Iznik/Türkei). Das Ereignis wurde im Rahmen der Ökumenischen Gebetswoche gebührend gefeiert und zwar am Montag, dem 19, Mai durch ein theologisches Symposium in der katholischen Kirche (15 Uhr) und dem Gottesdienst in der Klosterkirche. (Seite 9)

Der Sommer dieses Jahres war vor allem durch die Baustelle am Stadtpfarrhof geprägt. Die dringend notwendigen Arbeiten am Zinngießerturm gingen weiter – diesmal am Dachstuhl. Vorgenommen wurden sie von der „Ambulanța pentru Monumente” unter Anleitung von Arh. Eugen Vaida und einer großen Zahl von Freiwilligen (hauptsächlich angehende Architekturstudenten, aber nicht nur). Dankenswerter-weise hat einer dieser Freiwilligen – Heinz Lahni – einen ansprechenden Bericht dazu verfasst (Seite 5).

Ein ganz wichtiges Ereignis waren in diesem Jahr die kirchlichen Wahlen, welche am 9. bzw. am 23. November 2025 stattgefunden haben. Einen Bericht dazu gibt es auf Seite 3.

Freundlicherweise hat Dr. Nicolae Teşculă uns wieder einen geschichtlichen Beitrag in rumänischer Sprache geliefert. (Seite 8)

Auch wenn es keinen Bericht darüber gibt, so soll es an dieser Stelle zumindest dankbar erwähnt werden: am 31. Oktober d. J. feierten wir mit einem Gottesdienst zusammen der ungarisch-reformierten Gemeinde das Reformationsfest; wir tun dies bereits seit 20 Jahren – genauer seit dem Jahr 2005.

So wünsche ich uns allen, dass wir dieses Jahr mit einem besinnlichen Fest der Geburt Jesu Christi beschließen und dann zuversichtlich unter Gottes Geleit in das Jahr 2026 hineingehen. Ganz herzlich grüßt, Stadtpfarrer Dr. Hans Bruno Fröhlich

∧

GEISTLICHES WORT

BIBELWORT

GELEITWORT

GEISTLICHES WORT

KIRCHLICHE WAHLEN IN UNSERER GEMEINDE

BESCHLÜSSE DER GEMEINDEVERTRETUNG

DER ZINNGIESSERTURM

GROPI DE PROVZII („KORNKAULEN”) LA SIGHIŞOARA

ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE UND 1700-JÄHRIGES JUBILÄUM VON NIZÄA

BIBELWORT

Jesaja 1,10 - 17

10. Höret des HERRN Wort, ihr Herren von Sodom! Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, du Volk von Gomorra!

11. Was soll mir die Menge eurer Opfer?, spricht der HERR. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke.

12. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor meinem Angesicht – wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet?

13. Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel! Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung – Frevel und Festversammlung – ich mag es nicht!

14. Meine Seele ist feind euren Neumonden und Jahresfesten; sie sind mir eine Last, ich bin’s müde, sie zu tragen.

15. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht; denn eure Hände sind voll Blut.

16. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen,

17. lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!

Isaia 1,10 - 17

10. Ascultați cuvântul Domnului, voi conducători ai Sodomei, luați aminte la învățătura Domnului, voi popor al Gomorei!

11. Ce-mi folosește mulțimea jertfelor voastre?, zice Domnul. M-am săturat de arderile de tot cu berbeci și de grăsimea vițeilor grași și nu mai vreau sânge de tauri, de miei și de țapi!

12. Când veneați să le aduceți, cine vi le ceruse? Nu mai călcați în curtea templului Meu!

13. Nu mai aduceți daruri zadarnice! Tămâierile Îmi sunt dezgustătoare; lunile noi, zilele de odihnă și adunările de la sărbători nu le mai pot suferi. Însăși prăznuirea voastră e nelegiuire!

14. Urăsc lunile noi și sărbătorile voastre sunt pentru Mine o povară. Ajunge!

15. Când ridicați mâinile voastre către Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, și când înmulțiți rugăciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre sunt pline de sânge; spălați-vă, curățiți-vă!

16. Nu mai faceți rău înaintea ochilor Mei. Încetați odată!

17. Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă!

∧

GELEITWORT

Das Jahr 2025 geht langsam seinem Ende zu. Neben Vielem, was in der großen weiten Welt im Argen liegt, sind es dann doch nicht wenige Dinge oder Ereignisse, die in dankbarer Erinnerung bleiben werden; der Schäßburger Gemeindebrief versucht zumindest einiges davon zu dokumentieren.

In kirchlichen Kreisen stand das Jahr 2025 unter dem Zeichen des Jubiläums der 1.700 Jahre seit dem Ersten Ökumenischen Konzil in Nizäa (heute Iznik/Türkei). Das Ereignis wurde im Rahmen der Ökumenischen Gebetswoche gebührend gefeiert und zwar am Montag, dem 19, Mai durch ein theologisches Symposium in der katholischen Kirche (15 Uhr) und dem Gottesdienst in der Klosterkirche. (Seite 9)

Der Sommer dieses Jahres war vor allem durch die Baustelle am Stadtpfarrhof geprägt. Die dringend notwendigen Arbeiten am Zinngießerturm gingen weiter – diesmal am Dachstuhl. Vorgenommen wurden sie von der „Ambulanța pentru Monumente” unter Anleitung von Arh. Eugen Vaida und einer großen Zahl von Freiwilligen (hauptsächlich angehende Architekturstudenten, aber nicht nur). Dankenswerter-weise hat einer dieser Freiwilligen – Heinz Lahni – einen ansprechenden Bericht dazu verfasst (Seite 5).

Ein ganz wichtiges Ereignis waren in diesem Jahr die kirchlichen Wahlen, welche am 9. bzw. am 23. November 2025 stattgefunden haben. Einen Bericht dazu gibt es auf Seite 3.

Freundlicherweise hat Dr. Nicolae Teşculă uns wieder einen geschichtlichen Beitrag in rumänischer Sprache geliefert. (Seite 8)

Auch wenn es keinen Bericht darüber gibt, so soll es an dieser Stelle zumindest dankbar erwähnt werden: am 31. Oktober d. J. feierten wir mit einem Gottesdienst zusammen der ungarisch-reformierten Gemeinde das Reformationsfest; wir tun dies bereits seit 20 Jahren – genauer seit dem Jahr 2005.

So wünsche ich uns allen, dass wir dieses Jahr mit einem besinnlichen Fest der Geburt Jesu Christi beschließen und dann zuversichtlich unter Gottes Geleit in das Jahr 2026 hineingehen. Ganz herzlich grüßt, Stadtpfarrer Dr. Hans Bruno Fröhlich

∧

GEISTLICHES WORT

Am II. Adventsonntag begeht unsere Kirche den Landeskirchlichen Bußtag und das bereits seit 1919. Damals war der I. Weltkrieg gerade zu Ende gegangen und Vielen wurde bewusst, wie oft und wie leicht der Mensch schuldig wird. Sünde und Schuld muss geistlich aufgearbeitet werden und dafür gibt es die Beichte und das Heilige Abendmahl. Der Gottesdienst, in dem auch die Neugewählten – Kuratorin und Presbyter – eingeführt worden sind, wurde von den Theologiestudenten aus Hermannstadt gestaltet. Die Predigt hielt stud. theol. Daniel Klein zu Jesaja 1,10-17 (der Text ist abgedruckt auf der ersten Seite).

Liebe Gemeinde!

Wenn ich durch Bekokten oder Seligstadt gehe – ich bin immer wieder dort bei verschiedenen Aktivitäten des Jugendzentrums –, dann fällt mir jedes Mal von Neuem auf, dass an manchen Stellen nur noch die Fassaden der Häuser stehen. Die Fensterrahmen zur Gasse hin gibt es noch, aber dahinter ist Leere. Man sieht in die Landschaft. Das Haus ist in den Jahren, seit seine Besitzer weg sind, verfallen. Niemand kümmert sich mehr um den Garten, keiner steckt Dachziegeln nach. Es regnet hinein. Die Dachbalken brechen zusammen. Die Mauern werden feucht und stürzen früher oder später ein. Die Nachbarn bedienen sich, wenn sie Baumaterial brauchen. So kommt es, dass dann irgendwann nur noch die Fassade steht – und dahinter ist nichts mehr.

Jesaja erzählt in seinen Worten auch über Fassaden, hinter denen nichts steht. Er kritisiert in seinem Auftrag die religiöse Praxis aus Jerusalem. Diese Praxis wirkt sehr fromm. Israel feiert Gottesdienste nach der Vorschrift, opfert entsprechend den Gesetzen und hält die Feste nach dem Kalender. Aber dahinter ist Ungerechtigkeit. Jesaja sagt: „Eure Hände sind voll Blut.“ (Jesaja 1,15)

Es gibt in der Bibel noch einen anderen Propheten, der diese Vorgehensweise kritisiert. Dieser Prophet heißt Amos. Er protestiert gegen Gottesdienste, die ohne rechtes Handeln leer und ungültig sind. Er sagt (Am 5,21): „Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen – es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar -, und an euren Speiseopfern habe ich kein Gefallen, und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören!“

Amos und Jesaja wollen warnen: Gottesdienst ohne soziale Gerechtigkeit ist Heuchlerei!

Amos mahnt Israel, dass Gott Gerechtigkeit fordert und nicht nur religiöse Rituale. Dieses Thema wird von Jesaja weitergeführt. Er klagt an und präzisiert, dass die Rechtsbeugung besonders bei Witwen und Waisen das Vertrauen zu Gott zerstört (Jesaja 1,17). Gottesdienst feiern und im Sinne der Nächstenliebe handeln sind unzertrennbar. Wie Amos fordert Jesaja die Gemeinde heraus, nicht nur fromm zu erscheinen, sondern auch barmherzig und gerecht miteinander umzugehen.

Was bedeutet das für uns heute? Oder anders gesagt: Was nützt mir ein Haus, wenn nur noch die Fassade übrig ist? Wer in einem Haus lebt, muss dafür sorgen, dass es in Schuss gehalten wird. Da muss man ab und zu neu verputzen, Dachziegeln nachstecken, Wände streichen, Glühbirnen auswechseln, den Hof instand halten, die Bäume im Garten beschneiden, den Garten vor dem Haus pflegen. Bei einem gut instandgehaltenen Haus merkt man, dass seine Bewohner sich mit Leib und Seele dafür einsetzen, dass es bei ihnen schön und gemütlich bleibt.

Jesaja und Amos sprechen darüber, wie wir unser Lebens-Haus gestalten sollen. Wir sollen nicht nur die Fassade instand halten. Das Haus soll nicht nur an der Fassade gut aussehen, dort, wo es gesehen wird, sondern auch von den anderen Seiten und von innen.

Gott fühlte sich hintergangen, als das Volk durch Feste, Opfer und Feiern probiert hat, ihm was vorzuspielen. Er fordert dafür Nächstenliebe. Aber diese darf auch nicht nur ein leeres Wort sein, sondern muss sich in Taten zeigen. Wenn wir jemandem, der Hunger hat, ein Stück Brot geben, dann ist das Nächstenliebe. Wenn wir einen Traurigen trösten, ist es Nächstenliebe. Vielleicht haben Sie noch Freunde, von denen Sie schon lange nichts mehr gehört haben. Dann ist es Nächstenliebe, wenn Sie mal zum Telefonhörer greifen und sie anrufen. Ich bin überzeugt davon, dass Ihnen auch weitere Beispiele einfallen.

Am Landeskirchlichen Bußtag den unsere Kirche am 2. Adventsonntag feiert, geht es – wenn man so will – um eine solche „Lebensinstandhaltung“. Es ist gerade die Adventszeit, die uns jedes Jahr aufs Neue dazu auffordert, in uns zu gehen, dem nach zu spüren, was in unserem Leben wirklich wichtig ist, und wie wir unser Leben so führen können, dass wir auch unserem Mitmenschen zu Hilfe kommen können. Sicherlich ist unsere ganze Lebenszeit dazu geeignet, das Richtige zu tun, aber die Adventszeit schlägt besondere Saiten in unserer Seele an. Die Erinnerung daran, dass Gott als Mensch in diese Welt kam, kann zugleich auch jene Erinnerung in uns wecken, dass wir unser Lebens-Haus instand halten müssen und auch unseren Nachbarn bei der Instandhaltung beistehen. Amen.

∧

KIRCHLICHE WAHLEN IN UNSERER GEMEINDE

Wie in allen eigenständigen Gemeinden unserer Landeskirche fanden auch in Schäßburg die vorgeschriebenen kirchlichen Wahlen statt, so wie sie vom Landeskonsistorium per Rundschreiben angeordnet worden waren. Zu wählen war die Hälfte der Gemeindevertretung und des Presbyteriums, sowie der Abgeordneten für die Bezirkskirchenversammlung. Die Kirchenordnung bzw. die Wahlvorschrift sieht vor, dass die Mitglieder der Gemeindevertretung und die Abgeordneten für die Bezirkskirchenversammlung von der Gemeindeversammlung (das sind alle wahlberechtigten Gemeindeglieder, d. h. jene die das 18. Lebensjahr erfüllt, ihren Kirchenbeitrag bezahlt und seit mindestens einem Jahr Mitglied der Gemeinde sind) gewählt werden. Nach einer zwei Wochen dauernden Einspruchsfrist kommt die neu konstituierte Gemeindevertretung zusammen und wählt die Hälfte des Presbyteriums.

Die Wahlen durch die Gemeindeversammlung war auf den Drittletzten Sonntag im Kirchenjahr (9.11.2025) terminiert worden. Zwei Wochen später (23.11.2025) kam dann die Gemeindevertretung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen: das sind die Neugewählten, die ein Mandat bis November 2029 aufgetragen bekommen haben und die andere Hälfte, die vor zwei Jahren gewählt wurden und deren Mandat im Jahr 2027 ausläuft. Gewählt wurde am 23.11.2025 dann die Kuratorin bzw. die Hälfte des Presbyteriums. Nach ebenfalls zwei Wochen wurde die Wahl rechtskräftig und die neue Kuratorin, sowie die drei neuen Presbyter wurden im Gottesdienst am II. Adventsonntag in ihr Amt eingeführt.

Am II. Adventsonntag begeht unsere Kirche den Landeskirchlichen Bußtag und das bereits seit 1919. Damals war der I. Weltkrieg gerade zu Ende gegangen und Vielen wurde bewusst, wie oft und wie leicht der Mensch schuldig wird. Sünde und Schuld muss geistlich aufgearbeitet werden und dafür gibt es die Beichte und das Heilige Abendmahl. Der Gottesdienst, in dem auch die Neugewählten – Kuratorin und Presbyter – eingeführt worden sind, wurde von den Theologiestudenten aus Hermannstadt gestaltet. Die Predigt hielt stud. theol. Daniel Klein zu Jesaja 1,10-17 (der Text ist abgedruckt auf der ersten Seite).

Liebe Gemeinde!

Wenn ich durch Bekokten oder Seligstadt gehe – ich bin immer wieder dort bei verschiedenen Aktivitäten des Jugendzentrums –, dann fällt mir jedes Mal von Neuem auf, dass an manchen Stellen nur noch die Fassaden der Häuser stehen. Die Fensterrahmen zur Gasse hin gibt es noch, aber dahinter ist Leere. Man sieht in die Landschaft. Das Haus ist in den Jahren, seit seine Besitzer weg sind, verfallen. Niemand kümmert sich mehr um den Garten, keiner steckt Dachziegeln nach. Es regnet hinein. Die Dachbalken brechen zusammen. Die Mauern werden feucht und stürzen früher oder später ein. Die Nachbarn bedienen sich, wenn sie Baumaterial brauchen. So kommt es, dass dann irgendwann nur noch die Fassade steht – und dahinter ist nichts mehr.

Jesaja erzählt in seinen Worten auch über Fassaden, hinter denen nichts steht. Er kritisiert in seinem Auftrag die religiöse Praxis aus Jerusalem. Diese Praxis wirkt sehr fromm. Israel feiert Gottesdienste nach der Vorschrift, opfert entsprechend den Gesetzen und hält die Feste nach dem Kalender. Aber dahinter ist Ungerechtigkeit. Jesaja sagt: „Eure Hände sind voll Blut.“ (Jesaja 1,15)

Es gibt in der Bibel noch einen anderen Propheten, der diese Vorgehensweise kritisiert. Dieser Prophet heißt Amos. Er protestiert gegen Gottesdienste, die ohne rechtes Handeln leer und ungültig sind. Er sagt (Am 5,21): „Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen – es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar -, und an euren Speiseopfern habe ich kein Gefallen, und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören!“

Amos und Jesaja wollen warnen: Gottesdienst ohne soziale Gerechtigkeit ist Heuchlerei!

Amos mahnt Israel, dass Gott Gerechtigkeit fordert und nicht nur religiöse Rituale. Dieses Thema wird von Jesaja weitergeführt. Er klagt an und präzisiert, dass die Rechtsbeugung besonders bei Witwen und Waisen das Vertrauen zu Gott zerstört (Jesaja 1,17). Gottesdienst feiern und im Sinne der Nächstenliebe handeln sind unzertrennbar. Wie Amos fordert Jesaja die Gemeinde heraus, nicht nur fromm zu erscheinen, sondern auch barmherzig und gerecht miteinander umzugehen.

Was bedeutet das für uns heute? Oder anders gesagt: Was nützt mir ein Haus, wenn nur noch die Fassade übrig ist? Wer in einem Haus lebt, muss dafür sorgen, dass es in Schuss gehalten wird. Da muss man ab und zu neu verputzen, Dachziegeln nachstecken, Wände streichen, Glühbirnen auswechseln, den Hof instand halten, die Bäume im Garten beschneiden, den Garten vor dem Haus pflegen. Bei einem gut instandgehaltenen Haus merkt man, dass seine Bewohner sich mit Leib und Seele dafür einsetzen, dass es bei ihnen schön und gemütlich bleibt.

Jesaja und Amos sprechen darüber, wie wir unser Lebens-Haus gestalten sollen. Wir sollen nicht nur die Fassade instand halten. Das Haus soll nicht nur an der Fassade gut aussehen, dort, wo es gesehen wird, sondern auch von den anderen Seiten und von innen.

Gott fühlte sich hintergangen, als das Volk durch Feste, Opfer und Feiern probiert hat, ihm was vorzuspielen. Er fordert dafür Nächstenliebe. Aber diese darf auch nicht nur ein leeres Wort sein, sondern muss sich in Taten zeigen. Wenn wir jemandem, der Hunger hat, ein Stück Brot geben, dann ist das Nächstenliebe. Wenn wir einen Traurigen trösten, ist es Nächstenliebe. Vielleicht haben Sie noch Freunde, von denen Sie schon lange nichts mehr gehört haben. Dann ist es Nächstenliebe, wenn Sie mal zum Telefonhörer greifen und sie anrufen. Ich bin überzeugt davon, dass Ihnen auch weitere Beispiele einfallen.

Am Landeskirchlichen Bußtag den unsere Kirche am 2. Adventsonntag feiert, geht es – wenn man so will – um eine solche „Lebensinstandhaltung“. Es ist gerade die Adventszeit, die uns jedes Jahr aufs Neue dazu auffordert, in uns zu gehen, dem nach zu spüren, was in unserem Leben wirklich wichtig ist, und wie wir unser Leben so führen können, dass wir auch unserem Mitmenschen zu Hilfe kommen können. Sicherlich ist unsere ganze Lebenszeit dazu geeignet, das Richtige zu tun, aber die Adventszeit schlägt besondere Saiten in unserer Seele an. Die Erinnerung daran, dass Gott als Mensch in diese Welt kam, kann zugleich auch jene Erinnerung in uns wecken, dass wir unser Lebens-Haus instand halten müssen und auch unseren Nachbarn bei der Instandhaltung beistehen. Amen.

∧

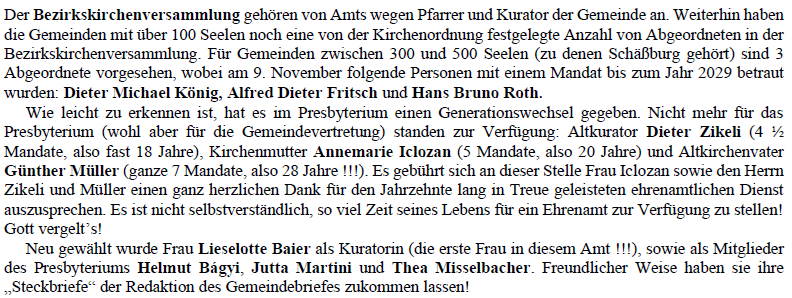

KIRCHLICHE WAHLEN IN UNSERER GEMEINDE

Wie in allen eigenständigen Gemeinden unserer Landeskirche fanden auch in Schäßburg die vorgeschriebenen kirchlichen Wahlen statt, so wie sie vom Landeskonsistorium per Rundschreiben angeordnet worden waren. Zu wählen war die Hälfte der Gemeindevertretung und des Presbyteriums, sowie der Abgeordneten für die Bezirkskirchenversammlung. Die Kirchenordnung bzw. die Wahlvorschrift sieht vor, dass die Mitglieder der Gemeindevertretung und die Abgeordneten für die Bezirkskirchenversammlung von der Gemeindeversammlung (das sind alle wahlberechtigten Gemeindeglieder, d. h. jene die das 18. Lebensjahr erfüllt, ihren Kirchenbeitrag bezahlt und seit mindestens einem Jahr Mitglied der Gemeinde sind) gewählt werden. Nach einer zwei Wochen dauernden Einspruchsfrist kommt die neu konstituierte Gemeindevertretung zusammen und wählt die Hälfte des Presbyteriums.

Die Wahlen durch die Gemeindeversammlung war auf den Drittletzten Sonntag im Kirchenjahr (9.11.2025) terminiert worden. Zwei Wochen später (23.11.2025) kam dann die Gemeindevertretung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen: das sind die Neugewählten, die ein Mandat bis November 2029 aufgetragen bekommen haben und die andere Hälfte, die vor zwei Jahren gewählt wurden und deren Mandat im Jahr 2027 ausläuft. Gewählt wurde am 23.11.2025 dann die Kuratorin bzw. die Hälfte des Presbyteriums. Nach ebenfalls zwei Wochen wurde die Wahl rechtskräftig und die neue Kuratorin, sowie die drei neuen Presbyter wurden im Gottesdienst am II. Adventsonntag in ihr Amt eingeführt.

Mein Name ist Lieselotte-Christa Baier, geboren am 21.03.1956 in Schäßburg. Mit Ausnahme der 8 Jahre, Gymnasium und Studium in Klausenburg, habe ich mein ganzes Leben in meiner Heimatstadt verbracht. Hier war ich 40 Jahre lang als Englisch- und Deutschlehrerin tätig, davon 38 an der Bergschule, wo ich auch 10 Jahre lang stellvertretende Schulleiterin war.

Seit 2020 bin ich Rentnerin und führe die bereits vorher begonnene ehrenamtliche Tätigkeit weiter in der Gemeindevertretung und im Presbyterium unserer Kirchengemeinde, sowie im Vorstand des Schäßburger Forums. Seit 1983 bin ich verheiratet und habe zwei Töchter und einen Enkel.

Mein Name ist Lieselotte-Christa Baier, geboren am 21.03.1956 in Schäßburg. Mit Ausnahme der 8 Jahre, Gymnasium und Studium in Klausenburg, habe ich mein ganzes Leben in meiner Heimatstadt verbracht. Hier war ich 40 Jahre lang als Englisch- und Deutschlehrerin tätig, davon 38 an der Bergschule, wo ich auch 10 Jahre lang stellvertretende Schulleiterin war.

Seit 2020 bin ich Rentnerin und führe die bereits vorher begonnene ehrenamtliche Tätigkeit weiter in der Gemeindevertretung und im Presbyterium unserer Kirchengemeinde, sowie im Vorstand des Schäßburger Forums. Seit 1983 bin ich verheiratet und habe zwei Töchter und einen Enkel.

Mein Name ist Helmuth Bágyi. Ich bin 54 Jahre alt, wurde in Schäßburg geboren, bin hier aufgewachsen und lebe auch heute noch in meiner Heimatstadt.

Meine schulische Ausbildung habe ich am Joseph-Haltrich-Lyzeum abgeschlossen, wo ich das Abitur in der deutschen Abteilung abgelegt habe. Beruflich war ich überwiegend im Bereich Logistik und Einkauf tätig. Derzeit arbeite ich im Home-Office im Auftragszentrum für eine deutsche Firma und unterstütze dort die internen Abläufe.

In meiner Freizeit bin ich am liebsten draußen unterwegs: Reisen, Wandern, Mountainbike fahren, Schwimmen, Skifahren – alles, was Bewegung und Natur verbindet. Und wenn ich zu Hause bin, entspanne ich mich gerne bei etwas Gartenarbeit.

Mein Name ist Helmuth Bágyi. Ich bin 54 Jahre alt, wurde in Schäßburg geboren, bin hier aufgewachsen und lebe auch heute noch in meiner Heimatstadt.

Meine schulische Ausbildung habe ich am Joseph-Haltrich-Lyzeum abgeschlossen, wo ich das Abitur in der deutschen Abteilung abgelegt habe. Beruflich war ich überwiegend im Bereich Logistik und Einkauf tätig. Derzeit arbeite ich im Home-Office im Auftragszentrum für eine deutsche Firma und unterstütze dort die internen Abläufe.

In meiner Freizeit bin ich am liebsten draußen unterwegs: Reisen, Wandern, Mountainbike fahren, Schwimmen, Skifahren – alles, was Bewegung und Natur verbindet. Und wenn ich zu Hause bin, entspanne ich mich gerne bei etwas Gartenarbeit.

Ich heiße Jutta Martini und bin 44 Jahre alt. Seit 25 Jahren arbeite ich als Erzieherin, 21 davon habe ich in Hermannstadt verbracht. Dort habe ich mehrere Jahre im Bachchor gesungen, und war einige Jahre auch im Kinderstunden-Team der evangelischen Kirche aktiv.

Seit September 2021 wohne ich wieder in Schäßburg und arbeite im Kindergarten Nr. 2 (auf der Plopilor-Straße). Ich singe im Kirchenchor mit und betreue zusammen mit den Kollegen vom Deutschen Forum die Burgspatzen.

Zu meinen Hobbys gehören Handarbeiten, Musizieren, Lesen und Puzzles. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

Ich heiße Jutta Martini und bin 44 Jahre alt. Seit 25 Jahren arbeite ich als Erzieherin, 21 davon habe ich in Hermannstadt verbracht. Dort habe ich mehrere Jahre im Bachchor gesungen, und war einige Jahre auch im Kinderstunden-Team der evangelischen Kirche aktiv.

Seit September 2021 wohne ich wieder in Schäßburg und arbeite im Kindergarten Nr. 2 (auf der Plopilor-Straße). Ich singe im Kirchenchor mit und betreue zusammen mit den Kollegen vom Deutschen Forum die Burgspatzen.

Zu meinen Hobbys gehören Handarbeiten, Musizieren, Lesen und Puzzles. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

Mein Name ist Thea Gertraud Misselbacher und ich wurde 1968 in Schäßburg geboren. Ich verbrachte hier meine Kindheit und Jugend und legte mein Abitur legte am Joseph-Haltrich-Lyzeum ab. Nach der Revolution 1990 zog ich nach Deutschland, wo ich eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten absolvierte und an der Volkshochschule den Computerpass erwarb. Anschließend arbeitete ich in einer Steuerkanzlei. In Deutschland kam auch meine Tochter Vanessa zur Welt.

2002 kehrten wir gemeinsam nach Schäßburg zurück und ich gründete (mit meinem verstorbenen Mann) eine Immobilienfirma. Meine Tochter machte ihr Abitur auch an der Bergschule und studierte in Deutschland, wo sie auch jetzt lebt. In meiner Freizeit reise ich gern mit meiner Familie, schwimme und lese gern.

Die diakonischen Dienste im Jahr 2024 umfasste folgendes:

a) 5 Personen bekamen aus der Kantine „Four Seasons“ ihr Mittagessen;

b) Hausbesuche wurden bei Personen durchgeführt, die dies beantragt haben, wobei einige von ihnen zu Arztbesuchen begleitet wurden;

c) älteren Menschen wurden die ihnen vom Arzt verschriebenen Medikamente abgeholt und gebracht;

d) Besuche mit seelsorgerlichen Gesprächen wurden auf Wunsch durchgeführt; regelmäßig wurden Gemeindeglieder besucht, die in den Altenheimen von Hetzeldorf und Denndorf untergebracht sind;

e) finanzielle Hilfen für Beheizung während des Winters wurde an Sozialfälle vergeben;

f) die Lebensmittel-Pakete der Stiftung SAXONIA wurden auch im Jahr 2024 an Sozialfälle bzw. Personen mit niedrigem Einkommen verteilt;

g) Pflegemittel wurden an Bedürftige verteilt sowie Gehhilfen, Rollstühle, Kranken-hausbetten oder Toilettensitze.

Ich habe an einer Fortbildung teilgenommen, die auf Ebene der Landeskirche organisiert wurde. Im September hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit den Presbyterinnen Edith Barbu und Lieselotte Baier sowie Pfarrer Dr. Bruno Fröhlich zu einem Arbeitsbesuch und Erfahrungsaustausch mit unseren Partnern in Bremen zu fahren.

∧

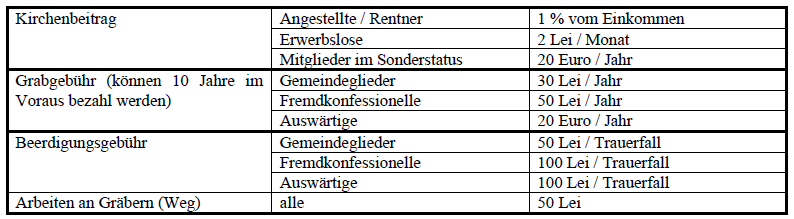

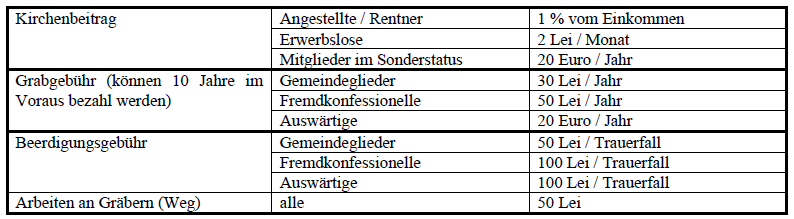

BESCHLÜSSE DER GEMEINDEVERTRETUNG

In ihrer Sitzung vom 23.11.2025 hat die Gemeindevertretung auch die Gebührenordnung beschlossen, die ab 1. Januar 2026 gültig sein wird. Nachdem über mehrere Jahre hinweg keine Anhebungen vorgenommen wurden, so hat sich – zumindest an einigen Punkten – diese Maßnahme doch nahe gelegt. Die wichtigsten Informationen können Sie der unteren Tabelle entnehmen:

Mein Name ist Thea Gertraud Misselbacher und ich wurde 1968 in Schäßburg geboren. Ich verbrachte hier meine Kindheit und Jugend und legte mein Abitur legte am Joseph-Haltrich-Lyzeum ab. Nach der Revolution 1990 zog ich nach Deutschland, wo ich eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten absolvierte und an der Volkshochschule den Computerpass erwarb. Anschließend arbeitete ich in einer Steuerkanzlei. In Deutschland kam auch meine Tochter Vanessa zur Welt.

2002 kehrten wir gemeinsam nach Schäßburg zurück und ich gründete (mit meinem verstorbenen Mann) eine Immobilienfirma. Meine Tochter machte ihr Abitur auch an der Bergschule und studierte in Deutschland, wo sie auch jetzt lebt. In meiner Freizeit reise ich gern mit meiner Familie, schwimme und lese gern.

Die diakonischen Dienste im Jahr 2024 umfasste folgendes:

a) 5 Personen bekamen aus der Kantine „Four Seasons“ ihr Mittagessen;

b) Hausbesuche wurden bei Personen durchgeführt, die dies beantragt haben, wobei einige von ihnen zu Arztbesuchen begleitet wurden;

c) älteren Menschen wurden die ihnen vom Arzt verschriebenen Medikamente abgeholt und gebracht;

d) Besuche mit seelsorgerlichen Gesprächen wurden auf Wunsch durchgeführt; regelmäßig wurden Gemeindeglieder besucht, die in den Altenheimen von Hetzeldorf und Denndorf untergebracht sind;

e) finanzielle Hilfen für Beheizung während des Winters wurde an Sozialfälle vergeben;

f) die Lebensmittel-Pakete der Stiftung SAXONIA wurden auch im Jahr 2024 an Sozialfälle bzw. Personen mit niedrigem Einkommen verteilt;

g) Pflegemittel wurden an Bedürftige verteilt sowie Gehhilfen, Rollstühle, Kranken-hausbetten oder Toilettensitze.

Ich habe an einer Fortbildung teilgenommen, die auf Ebene der Landeskirche organisiert wurde. Im September hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit den Presbyterinnen Edith Barbu und Lieselotte Baier sowie Pfarrer Dr. Bruno Fröhlich zu einem Arbeitsbesuch und Erfahrungsaustausch mit unseren Partnern in Bremen zu fahren.

∧

BESCHLÜSSE DER GEMEINDEVERTRETUNG

In ihrer Sitzung vom 23.11.2025 hat die Gemeindevertretung auch die Gebührenordnung beschlossen, die ab 1. Januar 2026 gültig sein wird. Nachdem über mehrere Jahre hinweg keine Anhebungen vorgenommen wurden, so hat sich – zumindest an einigen Punkten – diese Maßnahme doch nahe gelegt. Die wichtigsten Informationen können Sie der unteren Tabelle entnehmen:

∧

DER ZINNGIESSERTURM

von Heinz Lahni

Die Kirchenburgen, Türme und Kirchen der Siebenbürger Sachsen sind einzigartige Zeugnisse europäischer Kulturgeschichte. Sie erzählen von Jahrhunderten des Zusammenlebens, der Verteidigung und des Glaubens. Ihr Erhalt ist nicht nur eine Frage der Architektur, sondern eine moralische Aufgabe: Wir bewahren damit Identität, Geschichte und Werte für kommende Generationen.

Doch die Realität ist herausfordernd: unsere siebenbürgische

∧

DER ZINNGIESSERTURM

von Heinz Lahni

Die Kirchenburgen, Türme und Kirchen der Siebenbürger Sachsen sind einzigartige Zeugnisse europäischer Kulturgeschichte. Sie erzählen von Jahrhunderten des Zusammenlebens, der Verteidigung und des Glaubens. Ihr Erhalt ist nicht nur eine Frage der Architektur, sondern eine moralische Aufgabe: Wir bewahren damit Identität, Geschichte und Werte für kommende Generationen.

Doch die Realität ist herausfordernd: unsere siebenbürgische

Gemeinschaft und unsere Kirchengemeinde ist klein geworden, und die finanziellen Mittel reichen nicht aus, um den Verfall aufzuhalten. Jeder bröckelnde Stein, jeder morsche Balken bedeutet den Verlust eines Stücks gemeinsamer Vergangenheit.

Dass nun, mit entsprechendem organisatorischem Vorlauf, die nötigen Mittel und Wege gefunden wurden, in diesem Sommer eines unserer schönsten Schäßburger Denkmäler vor weiterem Verfall zu sichern, ist Grund zur Freude und Dankbarkeit.

Der Zinngießerturm gehört zu den eindrucksvollsten Wehrtürmen der Schäßburger Burg. Er wurde im 14. Jahrhundert errichtet und im späten 15. Jahrhundert ausgebaut, um den wachsenden Verteidigungs-anforderungen gerecht zu werden. Eine (verloren gegangene) Inschrift bezeugte eine größere Reparatur im Jahr 1583, bei der auch die vorgelagerte Bastei entstand.

Architektonisch besticht der Turm durch seine ungewöhnliche Form: Auf einem quadratischen Sockel erhebt sich ein fünfeckiges Geschoss,

Gemeinschaft und unsere Kirchengemeinde ist klein geworden, und die finanziellen Mittel reichen nicht aus, um den Verfall aufzuhalten. Jeder bröckelnde Stein, jeder morsche Balken bedeutet den Verlust eines Stücks gemeinsamer Vergangenheit.

Dass nun, mit entsprechendem organisatorischem Vorlauf, die nötigen Mittel und Wege gefunden wurden, in diesem Sommer eines unserer schönsten Schäßburger Denkmäler vor weiterem Verfall zu sichern, ist Grund zur Freude und Dankbarkeit.

Der Zinngießerturm gehört zu den eindrucksvollsten Wehrtürmen der Schäßburger Burg. Er wurde im 14. Jahrhundert errichtet und im späten 15. Jahrhundert ausgebaut, um den wachsenden Verteidigungs-anforderungen gerecht zu werden. Eine (verloren gegangene) Inschrift bezeugte eine größere Reparatur im Jahr 1583, bei der auch die vorgelagerte Bastei entstand.

Architektonisch besticht der Turm durch seine ungewöhnliche Form: Auf einem quadratischen Sockel erhebt sich ein fünfeckiges Geschoss,

waren entweder vermodert oder fehlten ganz.

Beauftragt mit den Sicherungsarbeiten wurde der Verein „Ambulanța pentru Monumente”, der gemeinsam mit Frau Dr. Ing. Kirizsán Imola aus Klausenburg die erforderliche Dokumentation ausgearbeitet hat. Das Erfolgsrezept des Vereins besteht darin, den jeweiligen Eigentümer eines baufälligen Denkmals – in diesem Falle also die Schäßburger Kirchengemeinde – , mit den jeweiligen Experten für Denkmalschutz, der Lokalpolitik, und den für die Genehmigung zuständigen Behörden zusammen zu bringen. Anschließend wird, mit Hilfe der beim Verein angestellten Fachleute und der erforderlichen Zahl an Freiwilligen (in ihrer großen Mehrzahl junge oder angehende Architekten) mit der Durchführung der Sicherungsarbeiten begonnen.

Die Baustelle auf dem Pfarrhof wurde im Juli eröffnet. Begleitet von den fachkundigen Erklärungen von

waren entweder vermodert oder fehlten ganz.

Beauftragt mit den Sicherungsarbeiten wurde der Verein „Ambulanța pentru Monumente”, der gemeinsam mit Frau Dr. Ing. Kirizsán Imola aus Klausenburg die erforderliche Dokumentation ausgearbeitet hat. Das Erfolgsrezept des Vereins besteht darin, den jeweiligen Eigentümer eines baufälligen Denkmals – in diesem Falle also die Schäßburger Kirchengemeinde – , mit den jeweiligen Experten für Denkmalschutz, der Lokalpolitik, und den für die Genehmigung zuständigen Behörden zusammen zu bringen. Anschließend wird, mit Hilfe der beim Verein angestellten Fachleute und der erforderlichen Zahl an Freiwilligen (in ihrer großen Mehrzahl junge oder angehende Architekten) mit der Durchführung der Sicherungsarbeiten begonnen.

Die Baustelle auf dem Pfarrhof wurde im Juli eröffnet. Begleitet von den fachkundigen Erklärungen von

darüber ein achteckiger Oberbau, gekrönt von einem sechseckigen Dach. Die Schießscharten und Pechnasen unterstreichen seine Funktion als Verteidigungsbau.

Der Zinngießerturm war in einem Zustand, der ein dringendes Eingreifen gebot, um einem weiteren Verfall Einhalt zu gebieten. Die Lattung am sehr steilen Dach war teilweise durch die eindringende Feuchtigkeit morsch, und insgesamt 14 Balken und Querstreben des sehr komplexen Dachstuhls

darüber ein achteckiger Oberbau, gekrönt von einem sechseckigen Dach. Die Schießscharten und Pechnasen unterstreichen seine Funktion als Verteidigungsbau.

Der Zinngießerturm war in einem Zustand, der ein dringendes Eingreifen gebot, um einem weiteren Verfall Einhalt zu gebieten. Die Lattung am sehr steilen Dach war teilweise durch die eindringende Feuchtigkeit morsch, und insgesamt 14 Balken und Querstreben des sehr komplexen Dachstuhls

Prof. Jan Hülsemann, unter Anleitung der beiden charismatischen Gründer und Leiter der „Ambulanz“, Eugen und Ștefan Vaida, haben während der drei Wochen dauernden Arbeiten über 60 Freiwillige und 5 Meister ein komplexes Gerüst rund um den etwa 25 m hohen Turm aufgebaut, das Dach abgedeckt, die auszutauschenden Latten aus frisch geschlagenem Buchenholz in traditioneller Manier angefertigt, die kaputten oder fehlenden Balken vorbereitet und nach allen Regeln der Restaurierung in reiner Handarbeit eingepasst und mittels Holznägeln befestigt. Die Lattung wurde überprüft und ausgebessert, anschließend wurde das Dach neu eingedeckt, größtenteils unter Verwendung der alten Dachziegeln. Nur ein kleiner Teil musste aus der Ziegelmanufaktur in Bățanii Mari (ung. Nagybacon) hinzugekauft werden.

Anhand alter Fotoaufnahmen wurden auch zwei „Turmkugeln“ in Auftrag gegeben und von Vater und Sohn Victor Clopotar aus Pretai / Bratei vor Ort angefertigt. In einer der beiden Turmkugeln befindet sich nun eine kurze Nachricht an die Nachwelt, die in wenigen Worten, deutsch und rumänisch, die durchgeführten Arbeiten zusammenfasst.

Wenn man, als gebürtiger Schäßburger, eine innige Beziehung nicht nur zur Stadt und zur Burg, sondern auch konkret zum Pfarrhof, zur Bastion und unseren anderen Denkmälern hat, wenn man schon als Schüler Instandhaltungsarbeiten am Friedhof und als Student Reparaturen an der Bergkirche (nach dem Erdbeben 1986) durchführen durfte, so ist die Freude und der Stolz nun umso größer, auch als nicht mehr ganz junger Freiwilliger, gemeinsam mit Tochter Maria (Architektin für Denkmalschutz in Flandern), für den Zinngießerturm geschwitzt und geschuftet zu haben.

Vergessen sollte man dabei nicht, dass die Arbeiten zwar dringend nötig waren, aber nur eine Vorstufe sein können zu einer behutsamen, aber echten und vollständigen Restaurierung des Turms, gefolgt von einer

Prof. Jan Hülsemann, unter Anleitung der beiden charismatischen Gründer und Leiter der „Ambulanz“, Eugen und Ștefan Vaida, haben während der drei Wochen dauernden Arbeiten über 60 Freiwillige und 5 Meister ein komplexes Gerüst rund um den etwa 25 m hohen Turm aufgebaut, das Dach abgedeckt, die auszutauschenden Latten aus frisch geschlagenem Buchenholz in traditioneller Manier angefertigt, die kaputten oder fehlenden Balken vorbereitet und nach allen Regeln der Restaurierung in reiner Handarbeit eingepasst und mittels Holznägeln befestigt. Die Lattung wurde überprüft und ausgebessert, anschließend wurde das Dach neu eingedeckt, größtenteils unter Verwendung der alten Dachziegeln. Nur ein kleiner Teil musste aus der Ziegelmanufaktur in Bățanii Mari (ung. Nagybacon) hinzugekauft werden.

Anhand alter Fotoaufnahmen wurden auch zwei „Turmkugeln“ in Auftrag gegeben und von Vater und Sohn Victor Clopotar aus Pretai / Bratei vor Ort angefertigt. In einer der beiden Turmkugeln befindet sich nun eine kurze Nachricht an die Nachwelt, die in wenigen Worten, deutsch und rumänisch, die durchgeführten Arbeiten zusammenfasst.

Wenn man, als gebürtiger Schäßburger, eine innige Beziehung nicht nur zur Stadt und zur Burg, sondern auch konkret zum Pfarrhof, zur Bastion und unseren anderen Denkmälern hat, wenn man schon als Schüler Instandhaltungsarbeiten am Friedhof und als Student Reparaturen an der Bergkirche (nach dem Erdbeben 1986) durchführen durfte, so ist die Freude und der Stolz nun umso größer, auch als nicht mehr ganz junger Freiwilliger, gemeinsam mit Tochter Maria (Architektin für Denkmalschutz in Flandern), für den Zinngießerturm geschwitzt und geschuftet zu haben.

Vergessen sollte man dabei nicht, dass die Arbeiten zwar dringend nötig waren, aber nur eine Vorstufe sein können zu einer behutsamen, aber echten und vollständigen Restaurierung des Turms, gefolgt von einer

sensiblen (touristischen?) Nutzung, eventuell gemeinsam mit der ebenfalls wiederhergestellten Stadtmauer. Die zufälligen Gespräche mit neugierigen Touristen zeigten mir, dass viel zu wenige verstanden, was da vor ihren Augen zu sehen war. Ob eine solche Nutzung die notwendigen Mittel generieren kann, um den zweiten, wichtigeren Teil der Arbeiten am Zinngießerturm in Angriff zu nehmen, kann ich nicht beurteilen, würde es mir aber sehr wünschen.

Wünschenswert wäre jedenfalls auch ein Sinneswandel bei den zuständigen Behörden: die im gleichen Zeitraum geplanten Arbeiten am Steilautürmchen konnten, entgegen aller Zusagen, aus bürokratischen Gründen nicht durchgeführt werden. Die Freiwilligen haben das Türmchen eingerüstet und vorbereitet, nur um das Gerüst zwei Wochen später wieder abbauen zu müssen. Für die (von der Stadt bestellten, gelieferten, bezahlten) Dachschindeln interessiert sich nun keiner mehr …

∧

GROPI DE PROVZII („KORNKAULEN”) LA SIGHIŞOARA

de Dr. Nicolae Teșculă

În Evul Mediu, orașul Sighișoara era bine pregătit să reziste la asedii îndelungate. În acest sens, existau fântâni publice adânci și numeroase gropi de cereale, așa numitele Kornkaulen. Aceste gropi în secțiune în formă de butelie, mai dezvoltate în partea de jos și mai înguste în cea superioară, aveau pereții căptușiți cu lut amestecat cu paie, pentru a le proteja de atacul rozătoarelor.

Practic existența acestor gropi de provizii era parte integrantă a sistemului de apărare al orașului și nu numai. Ele erau așezate în piața orașului și pe străzi. Pe timp de pace, se umpleau cu cereale și se acopereau. Cele mai multe erau proprietatea orașului, mai erau cele ale breslelor și unii particulari puteau deține astfel de „magazine”. De obicei, după săparea cavității, interiorul era consolidat prin ardere, pentru a proteja boabele de cereale de contactul cu solul. După ardere, interiorul era căptușit cu legături de paie, prinse în zid prin cârlige de lemn, cu scopul de a feri boabele de umezeală, prin contactul cu peretele. Orificiul gropii de provizii avea „două picioare”, deci aproximativ 0,60 în diametru. Acest orificiu era acoperit cu un capac dintr-o lespede de piatră sau cu o blană de stejar, pe care era gravat numele proprietarului sau însemnul breslei.

Unele dintre gropi puteau să aibă o dimensiune mare, putând să adăpostească și 100 de câble de cereale. Cele mai mari, în jur de 100 se găseau în piața orașului, aparțineau breslelor, care aveau obligația și de a le umple și controla periodic. Secretul amplasării acestor gropi îl deținea așa numitul „meșter al gropilor”, Kaulenmeister care cu ajutorul unui instrument specific – o sfoară cu noduri și bețigașe – putea indica locul precis al fiecărei gropi comunitare. Divulgarea locului amplasării gropilor se pedepsea cu moartea.

În arhiva orașului Sighișoara s-au păstrat mai multe documente cu referire la gropile de provizii. De pildă, în anul 1610 aurarii plăteau o taxă de 10 zloți pentru o groapă de provizii cu o capacitate de 37,5 găleți ardelene de grâu. De asemenea, uiumul rezultat din folosirea morilor orașului era păstrat în aceste Kornkaulen. Într-un alt act din 19 august 1626 avem o enumerare a unor gropi de cereale, cu descrierea locului și a vecinilor. Regretatul cercetător Gernot Nussbächer arată că aici sunt menționate un număr de aproximativ 20 de gropi de cereale.

sensiblen (touristischen?) Nutzung, eventuell gemeinsam mit der ebenfalls wiederhergestellten Stadtmauer. Die zufälligen Gespräche mit neugierigen Touristen zeigten mir, dass viel zu wenige verstanden, was da vor ihren Augen zu sehen war. Ob eine solche Nutzung die notwendigen Mittel generieren kann, um den zweiten, wichtigeren Teil der Arbeiten am Zinngießerturm in Angriff zu nehmen, kann ich nicht beurteilen, würde es mir aber sehr wünschen.

Wünschenswert wäre jedenfalls auch ein Sinneswandel bei den zuständigen Behörden: die im gleichen Zeitraum geplanten Arbeiten am Steilautürmchen konnten, entgegen aller Zusagen, aus bürokratischen Gründen nicht durchgeführt werden. Die Freiwilligen haben das Türmchen eingerüstet und vorbereitet, nur um das Gerüst zwei Wochen später wieder abbauen zu müssen. Für die (von der Stadt bestellten, gelieferten, bezahlten) Dachschindeln interessiert sich nun keiner mehr …

∧

GROPI DE PROVZII („KORNKAULEN”) LA SIGHIŞOARA

de Dr. Nicolae Teșculă

În Evul Mediu, orașul Sighișoara era bine pregătit să reziste la asedii îndelungate. În acest sens, existau fântâni publice adânci și numeroase gropi de cereale, așa numitele Kornkaulen. Aceste gropi în secțiune în formă de butelie, mai dezvoltate în partea de jos și mai înguste în cea superioară, aveau pereții căptușiți cu lut amestecat cu paie, pentru a le proteja de atacul rozătoarelor.

Practic existența acestor gropi de provizii era parte integrantă a sistemului de apărare al orașului și nu numai. Ele erau așezate în piața orașului și pe străzi. Pe timp de pace, se umpleau cu cereale și se acopereau. Cele mai multe erau proprietatea orașului, mai erau cele ale breslelor și unii particulari puteau deține astfel de „magazine”. De obicei, după săparea cavității, interiorul era consolidat prin ardere, pentru a proteja boabele de cereale de contactul cu solul. După ardere, interiorul era căptușit cu legături de paie, prinse în zid prin cârlige de lemn, cu scopul de a feri boabele de umezeală, prin contactul cu peretele. Orificiul gropii de provizii avea „două picioare”, deci aproximativ 0,60 în diametru. Acest orificiu era acoperit cu un capac dintr-o lespede de piatră sau cu o blană de stejar, pe care era gravat numele proprietarului sau însemnul breslei.

Unele dintre gropi puteau să aibă o dimensiune mare, putând să adăpostească și 100 de câble de cereale. Cele mai mari, în jur de 100 se găseau în piața orașului, aparțineau breslelor, care aveau obligația și de a le umple și controla periodic. Secretul amplasării acestor gropi îl deținea așa numitul „meșter al gropilor”, Kaulenmeister care cu ajutorul unui instrument specific – o sfoară cu noduri și bețigașe – putea indica locul precis al fiecărei gropi comunitare. Divulgarea locului amplasării gropilor se pedepsea cu moartea.

În arhiva orașului Sighișoara s-au păstrat mai multe documente cu referire la gropile de provizii. De pildă, în anul 1610 aurarii plăteau o taxă de 10 zloți pentru o groapă de provizii cu o capacitate de 37,5 găleți ardelene de grâu. De asemenea, uiumul rezultat din folosirea morilor orașului era păstrat în aceste Kornkaulen. Într-un alt act din 19 august 1626 avem o enumerare a unor gropi de cereale, cu descrierea locului și a vecinilor. Regretatul cercetător Gernot Nussbächer arată că aici sunt menționate un număr de aproximativ 20 de gropi de cereale.

Într-un alt document, datat tot în secolul al XVII-lea sunt menționate existența în urbe a unui număr de 21 de gropi de provizii. Documentul conține descrierea poziționării acestora cu repere topografice clare și măsurători detaliate a locului unde se găsește o groapă pentru cereale: „O groapă se află în piață. Trebuie luată o măsură de 33 de coți de la Gerich Deidrich la colț și mai departe se merge către (?) Kanengieser, până când măsura ajunge la margine. Mărimea de 50 (câble n.n.)”.

După cum vedem avem de a face cu măsurătorile făcute între două locuințe. Cel mai probabil pentru identificare foloseau acele sfori cu bețigașe. Din cele 21 de descrieri ale locului gropilor existente în document, un număr de 16 sunt menționate în piața orașului. Avem gropi cu capacități între 33 și 120 câble de cereale. Documentul nu este datat. Gernot Nussbächer, pe baza numelui unor senatori ai orașului menționați în text, datează acest act scris de mai multe mâini, în perioada anilor 1625 - 1650.

Conform documentului, toate aceste 21 de gropi aveau o capacitate de 966 de câble de grâu. Dacă facem un calcul cu privire la capacitatea unei câble de grâu, care ajungea la 80 de litri, însemna că în aceste gropi intrau 79.212 litri, după sistemul de măsurare de astăzi.

La o dată ulterioară, tot în acest document, sunt menționate și alte patru gropi de provizii aflate în zona Bisericii Spitalului, deci în imediata apropiere a pieței orașului. Și de această dată detaliile sunt precise: „A doua este groapă a orașului în Hilgass la vechea poartă a lui Csimbolsy în partea cea mai de jos a drumului (…) A patra groapă a orașului este în Hilgass în drum, lângă Tyes Deiner, la poarta sa.”

Pentru anul 1722 avem un registru cu poziționarea gropilor, realizat de meșterul Georgius Keulleri, care oferă date cu privire la existența a 300 de gropi de provizii. Folosirea lor nu era gratuită, Magistratul orașului percepând taxe.

După cum am văzut unele dintre ele aparțineau breslelor. Ele erau acoperite cu capace rotunde din plăci de gresie de râu. Pe aceste plăci erau gravate cu dalta de obicei numele breslei, simbolul și anul realizării depozitului.

În epoca modernă, prima descoperire a unei gropi de provizii medievale o avem din anul 1862, în Orașul de Jos, cu ocazia pavării pieței orașului. Această groapă de provizii avea forma unei butelii de sticlă, peretele cavității fiind consolidat printr-un zid de cărămidă tencuit, cu un strat de mortar. Volumul acestei gropi era de circa 38 de găleți ardelene de grâu (câble n.n.).

Aceste gropi de provizii nu sunt specifice doar Sighișoarei, ci majorității orașelor săsești din Transilvania. Ele sunt atestate documentar în Brașov, Sibiu, Bistrița fiind și în aceste orașe poziționate în piețe și în proprietatea magistratului și a breslelor.

Astfel, pentru Sibiu se pare că majoritatea erau poziționate în Piața Mare și pe o serie de străzi, multe dintre aceste gropi fiind descoperite mai târziu în secolul al XIX-lea, cu ocazia lucrărilor de pietruire a străzilor. La Brașov, de asemenea, multe se găseau în Piața Sfatului de azi și pe străzile alăturate.

După cum am văzut un rol important în sistemul defensiv al urbei era legat de prezența acestor Kornkaulen, a căror rol nu era doar unul de asigurare a hranei burgului medieval în vremuri de restriște, ci și unul economic. Cerealele depozitate în aceste gropi erau controlate periodic și exista, cel mai probabil, la o anumită perioadă și un comerț cu acestea, astfel încât cantitatea de cereale să rămână constantă și în același timp proaspătă.

Nu în ultimul rând, multitudinea de astfel de gropi în oraș prezentă în documentele istorice ne relevă pe de o parte preocuparea magistratului orașului și implicit a breslelor pentru asigurarea cu hrană a locuitorilor orașului și pe de altă parte cantitatea impresionată de cereale, care puteau fi depozitate în aceste „cămări subterane” relevă o prosperitate economică de care se bucura Sighișoara în aceste în aceste vremuri de restriște ale începuturilor modernității.

∧

ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE UND 1700-JÄHRIGES JUBILÄUM VON NIZÄA

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen findet seit 1998 ununterbrochen in Schäßburg statt, und daran nehmen die sechs historischen Kirchen Siebenbürgens teil: die Orthodoxe Kirche, die Römisch-Katholische Kirche, die Griechisch-Katholische Kirche, die Reformierte Kirche, die Unitarische Kirche und unsere Evangelische Kirche. Eine Woche lang findet in jeder dieser Kirchen eine Vesper in den drei Sprachen Siebenbürgens statt: Rumänisch, Ungarisch und Deutsch. Traditionsgemäß ist diese Woche auf Ende Januar terminiert, aber seit der Pandemie (im Jahr 2021, als die Gottesdienste aufgrund der Pandemie-Beschränkungen im Freien abgehalten werden mussten) wurde sie in die warme Jahreszeit (nach Ostern bzw. um Pfingsten) verlegt.

Dass die diesjährige Gebetswoche in der vorletzten Maiwoche abgehalten wurde, ist kein Zufall: um den

Într-un alt document, datat tot în secolul al XVII-lea sunt menționate existența în urbe a unui număr de 21 de gropi de provizii. Documentul conține descrierea poziționării acestora cu repere topografice clare și măsurători detaliate a locului unde se găsește o groapă pentru cereale: „O groapă se află în piață. Trebuie luată o măsură de 33 de coți de la Gerich Deidrich la colț și mai departe se merge către (?) Kanengieser, până când măsura ajunge la margine. Mărimea de 50 (câble n.n.)”.

După cum vedem avem de a face cu măsurătorile făcute între două locuințe. Cel mai probabil pentru identificare foloseau acele sfori cu bețigașe. Din cele 21 de descrieri ale locului gropilor existente în document, un număr de 16 sunt menționate în piața orașului. Avem gropi cu capacități între 33 și 120 câble de cereale. Documentul nu este datat. Gernot Nussbächer, pe baza numelui unor senatori ai orașului menționați în text, datează acest act scris de mai multe mâini, în perioada anilor 1625 - 1650.

Conform documentului, toate aceste 21 de gropi aveau o capacitate de 966 de câble de grâu. Dacă facem un calcul cu privire la capacitatea unei câble de grâu, care ajungea la 80 de litri, însemna că în aceste gropi intrau 79.212 litri, după sistemul de măsurare de astăzi.

La o dată ulterioară, tot în acest document, sunt menționate și alte patru gropi de provizii aflate în zona Bisericii Spitalului, deci în imediata apropiere a pieței orașului. Și de această dată detaliile sunt precise: „A doua este groapă a orașului în Hilgass la vechea poartă a lui Csimbolsy în partea cea mai de jos a drumului (…) A patra groapă a orașului este în Hilgass în drum, lângă Tyes Deiner, la poarta sa.”

Pentru anul 1722 avem un registru cu poziționarea gropilor, realizat de meșterul Georgius Keulleri, care oferă date cu privire la existența a 300 de gropi de provizii. Folosirea lor nu era gratuită, Magistratul orașului percepând taxe.

După cum am văzut unele dintre ele aparțineau breslelor. Ele erau acoperite cu capace rotunde din plăci de gresie de râu. Pe aceste plăci erau gravate cu dalta de obicei numele breslei, simbolul și anul realizării depozitului.

În epoca modernă, prima descoperire a unei gropi de provizii medievale o avem din anul 1862, în Orașul de Jos, cu ocazia pavării pieței orașului. Această groapă de provizii avea forma unei butelii de sticlă, peretele cavității fiind consolidat printr-un zid de cărămidă tencuit, cu un strat de mortar. Volumul acestei gropi era de circa 38 de găleți ardelene de grâu (câble n.n.).

Aceste gropi de provizii nu sunt specifice doar Sighișoarei, ci majorității orașelor săsești din Transilvania. Ele sunt atestate documentar în Brașov, Sibiu, Bistrița fiind și în aceste orașe poziționate în piețe și în proprietatea magistratului și a breslelor.

Astfel, pentru Sibiu se pare că majoritatea erau poziționate în Piața Mare și pe o serie de străzi, multe dintre aceste gropi fiind descoperite mai târziu în secolul al XIX-lea, cu ocazia lucrărilor de pietruire a străzilor. La Brașov, de asemenea, multe se găseau în Piața Sfatului de azi și pe străzile alăturate.

După cum am văzut un rol important în sistemul defensiv al urbei era legat de prezența acestor Kornkaulen, a căror rol nu era doar unul de asigurare a hranei burgului medieval în vremuri de restriște, ci și unul economic. Cerealele depozitate în aceste gropi erau controlate periodic și exista, cel mai probabil, la o anumită perioadă și un comerț cu acestea, astfel încât cantitatea de cereale să rămână constantă și în același timp proaspătă.

Nu în ultimul rând, multitudinea de astfel de gropi în oraș prezentă în documentele istorice ne relevă pe de o parte preocuparea magistratului orașului și implicit a breslelor pentru asigurarea cu hrană a locuitorilor orașului și pe de altă parte cantitatea impresionată de cereale, care puteau fi depozitate în aceste „cămări subterane” relevă o prosperitate economică de care se bucura Sighișoara în aceste în aceste vremuri de restriște ale începuturilor modernității.

∧

ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE UND 1700-JÄHRIGES JUBILÄUM VON NIZÄA

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen findet seit 1998 ununterbrochen in Schäßburg statt, und daran nehmen die sechs historischen Kirchen Siebenbürgens teil: die Orthodoxe Kirche, die Römisch-Katholische Kirche, die Griechisch-Katholische Kirche, die Reformierte Kirche, die Unitarische Kirche und unsere Evangelische Kirche. Eine Woche lang findet in jeder dieser Kirchen eine Vesper in den drei Sprachen Siebenbürgens statt: Rumänisch, Ungarisch und Deutsch. Traditionsgemäß ist diese Woche auf Ende Januar terminiert, aber seit der Pandemie (im Jahr 2021, als die Gottesdienste aufgrund der Pandemie-Beschränkungen im Freien abgehalten werden mussten) wurde sie in die warme Jahreszeit (nach Ostern bzw. um Pfingsten) verlegt.

Dass die diesjährige Gebetswoche in der vorletzten Maiwoche abgehalten wurde, ist kein Zufall: um den

20. Mai begann vor 1700 Jahren laut einigen Historikern in Nizäa (heute: Iznik / Türkei) das Erste Ökumenische Konzil. Am 21. Mai wird des Heiligen Konstantin gedacht: jener Kaiser, der dieses Konzil einberufen und geleitet hat. Dieses Erste Ökumenische Konzil von Nicäa läutet den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte des Christentums ein: aus einer kleinen, verfolgten Gemeinschaft wurde es zunächst zu einer tolerierten Religion und später dann zur Staatskirche.

Die Idee, die Gebetswoche in Schäßburg nicht nur mit einem Gottesdienst, sondern auch in einem feierlichen akademischen Rahmen zu eröffnen, stammt von SE Weihbischof Cristian Crișan aus Blaj / Blasendorf. Zusammen mit anderen Vertretern christlicher Kirchen waren wir seine Gäste in der Gebetswoche, die im Januar 2025 in Blasendorf gefeiert wurde. Zusammen mit SE Kovács Gergely, dem römisch-katholischen Erzbischof aus Weißenburg / Alba Iulia wurde festgelegt, dass wir in Schäßburg am Montag, dem 19. Mai um 15 Uhr in der römisch-katholischen Kirche St. Joseph ein Symposium mit dem Titel: „Synodalität im aktuellen ökumenischen Kontext” abhalten und im Anschluss daran den Eröffnungsgottesdienst der Gebetswoche in unserer Klosterkirche feiern wollen.

Hohe Ehrengäste seitens der staatlichen Behörden kamen zu diesem festlichen Ereignis: Frau Dumitriţa Gliga MdP, Vorsitzende der Ständigen Kommission der beiden Parlamentskammern für die Beziehungen zur UNESCO, Dr. Ciprian-Vasile Olinici, Staatssekretär für die Glaubensgemeinschaften im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens und Ioan-Iulian Sârbu, Bürgermeister der Stadt Schäßburg. Erzbischof Kovács und Staatssekretär Olinici begrüßten die hochkarätige Referenten des Symposiums, welches von Stpfr. Fröhlich moderiert wurde. Die Vorträge waren äußerst interessant und blieben trotz einer deutlichen Überschreitung der geplanten zwei Stunden bis zum Schluss spannend:

• Cristian Crișan, Weihbischof der griechisch-katholischen Kirche, referierte zum Thema „Iuliu Hossu – ein Mann der Gemeinschaft” (Iuliu Hossu – un om al comuniunii). Die griechisch-katholische Kirche ehrt in diesem Jahr den Märtyrerbischof und Kardinal Iuliu Hossu, der sich um die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg verdient gemacht hat, aber während der kommunistischen Ära zum Märtyrer wurde und 2019 von Papst Franziskus selig gesprochen wurde. Bischof Cristian Crișan hob in seiner Rede den friedlichen Charakter und die Dialogbereitschaft von Kardinal Iuliu Hossu hervor.

• Dozent Dr. Oliviu-Petru Botoi, Oberkirchenrat der Orthodoxen Erzdiözese in Alba Iulia, hielt einen Vortrag über das „Panorthodoxe Konzil“, welches im Jahr 20216 auf Kreta stattfand. Das Thema des Vortrags lautete „Die orthodoxe Synodalität im Dialog mit der Moderne – Die Themen des Heiligen und Großen Synods der Orthodoxen Kirche (2016)“ [Sinodalitatea ortodoxă în dialog cu modernitatea – Temele Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (2016)].

• Dr. Eduard Giurgi, Dekan der Fakultät für römisch-katholische Theologie in Bukarest und Bischofsvikar der katholischen Erzdiözese Bukarest stellte in seinem Vortrag den Standpunkt der katholischen Kirche zum interkonfessionellen Dialog vor: „Das Engagement der katholischen Kirche für den ökumenischen Dialog” (Angajamentul Bisericii Catolice pentru dialogul ecumenic).

• OS Dr. Eliane Poirot, Oberin des Karmeliterklosters in Stânceni/Gödemesterháza hielt einen spannenden Vortrag aus interreligiöser Perspektive: „Der Einfluss der Feier des Jubiläums des Konzils von Nicäa auf den jüdisch-christlichen Dialog und die Ökumene” (Impactul sărbătoririi jubileului Sinodului de la Niceea asupra dialogului iudeo-creștin și pentru ecumenism).

• Zuletzt referierte der Kirchenhistoriker Dr. András Bándi (Department für Evangelische Theologie der Fakultät für Geisteswissenschaften der Lucian-Blaga-Universität in Sibiu / Hermannstadt) zum Thema: „Die synodale Tradition der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien” (Tradiția sinodală a Bisericii Evanghelice A. B. din România).

In der Klosterkirche fand dann um 18 Uhr der Eröffnungsgottesdienst statt, an dem uns fünf Bischöfe mit ihrer Anwesenheit beehrten: SE Reihardt Guib (evangelisch), SE Kovács Gergely und Pál Jozsef Csaba (beide römisch-katholisch), SE Cristian Crişan (griechisch-katholisch) und SE Kovács István (unitarisch). Die andern historischen Kirchen waren durch bischöfliche Stellvertreter (Bischofsvikare, Dechanten, Gesandte) anwesend. Am Anfang begrüßten – ganz im Sinne des vor 1.700 Jahren stattgefundenen Konzils in Nizäa – die weltlichen Autoritäten die Gemeindeglieder in der Klosterkirche: Frau Dumitriţa Gliga MdP sagte unter anderem in ihrer Ansprache: „So betrachte ich das Symposium, ebenso wie diesen Abendgottesdienst als eine natürliche, selbstverständliche Reaktion der christlichen Kirchen auf die vielfältigen Irrlehren in der Gesellschaft … Die Initiative, eine Gebetswoche für die Einheit der Christen abzuhalten, ist angesichts der aktuellen Lage eine äußerst willkommene Idee. Nur sehr wenige Dinge trennen uns, während uns fast alles verbindet!“ (n. r. Am Vortag, dem 18.05.2025 hatte die richtungsweisende Stichwahl für die Präsidentschaft Rumäniens stattgefunden). Dr. Ciprian-Vasile Olinici, Staatssekretär für die Glaubensgemeinschaften Rumäniens hob in seiner Ansprache hervor: „Heute, in Schäßburg, aktualisieren wir das Ziel der Einheit und des Dialogs im Lichte des Glaubens, bezeugt durch das Gebet. Es könnte keinen geeigneteren Ort für eine solche Veranstaltung geben als diese ehrwürdige multikonfessionelle und multiethnische Stadt, eine Stadt, die ihre Gegenwart mit größter Intensität lebt und auf eine Vergangenheit blickt, die … paradigmatisch ist in Bezug auf das friedliche Zusammenleben – jenseits der Unterschiede, die durch Sprache oder Konfession bedingt sind. Heute beten wir gemeinsam für die Einheit der Kirche im Herzen einer Stadt, die schon immer die frische Luft der Einheit eingeatmet hat.“ Und schließlich sagte Bürgermeister Iulian Sârbu in seiner Begrüßung: „Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Stadt Schäßburg als Ort für die »Gebetswoche für die Einheit der Christen« ausgewählt haben … Die Schönheit unserer Gemeinschaft liegt auch in ihrer ethnischen Vielfalt, die uns verbindet und kein Slogan, sondern Realität ist.“

20. Mai begann vor 1700 Jahren laut einigen Historikern in Nizäa (heute: Iznik / Türkei) das Erste Ökumenische Konzil. Am 21. Mai wird des Heiligen Konstantin gedacht: jener Kaiser, der dieses Konzil einberufen und geleitet hat. Dieses Erste Ökumenische Konzil von Nicäa läutet den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte des Christentums ein: aus einer kleinen, verfolgten Gemeinschaft wurde es zunächst zu einer tolerierten Religion und später dann zur Staatskirche.

Die Idee, die Gebetswoche in Schäßburg nicht nur mit einem Gottesdienst, sondern auch in einem feierlichen akademischen Rahmen zu eröffnen, stammt von SE Weihbischof Cristian Crișan aus Blaj / Blasendorf. Zusammen mit anderen Vertretern christlicher Kirchen waren wir seine Gäste in der Gebetswoche, die im Januar 2025 in Blasendorf gefeiert wurde. Zusammen mit SE Kovács Gergely, dem römisch-katholischen Erzbischof aus Weißenburg / Alba Iulia wurde festgelegt, dass wir in Schäßburg am Montag, dem 19. Mai um 15 Uhr in der römisch-katholischen Kirche St. Joseph ein Symposium mit dem Titel: „Synodalität im aktuellen ökumenischen Kontext” abhalten und im Anschluss daran den Eröffnungsgottesdienst der Gebetswoche in unserer Klosterkirche feiern wollen.

Hohe Ehrengäste seitens der staatlichen Behörden kamen zu diesem festlichen Ereignis: Frau Dumitriţa Gliga MdP, Vorsitzende der Ständigen Kommission der beiden Parlamentskammern für die Beziehungen zur UNESCO, Dr. Ciprian-Vasile Olinici, Staatssekretär für die Glaubensgemeinschaften im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens und Ioan-Iulian Sârbu, Bürgermeister der Stadt Schäßburg. Erzbischof Kovács und Staatssekretär Olinici begrüßten die hochkarätige Referenten des Symposiums, welches von Stpfr. Fröhlich moderiert wurde. Die Vorträge waren äußerst interessant und blieben trotz einer deutlichen Überschreitung der geplanten zwei Stunden bis zum Schluss spannend:

• Cristian Crișan, Weihbischof der griechisch-katholischen Kirche, referierte zum Thema „Iuliu Hossu – ein Mann der Gemeinschaft” (Iuliu Hossu – un om al comuniunii). Die griechisch-katholische Kirche ehrt in diesem Jahr den Märtyrerbischof und Kardinal Iuliu Hossu, der sich um die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg verdient gemacht hat, aber während der kommunistischen Ära zum Märtyrer wurde und 2019 von Papst Franziskus selig gesprochen wurde. Bischof Cristian Crișan hob in seiner Rede den friedlichen Charakter und die Dialogbereitschaft von Kardinal Iuliu Hossu hervor.

• Dozent Dr. Oliviu-Petru Botoi, Oberkirchenrat der Orthodoxen Erzdiözese in Alba Iulia, hielt einen Vortrag über das „Panorthodoxe Konzil“, welches im Jahr 20216 auf Kreta stattfand. Das Thema des Vortrags lautete „Die orthodoxe Synodalität im Dialog mit der Moderne – Die Themen des Heiligen und Großen Synods der Orthodoxen Kirche (2016)“ [Sinodalitatea ortodoxă în dialog cu modernitatea – Temele Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (2016)].

• Dr. Eduard Giurgi, Dekan der Fakultät für römisch-katholische Theologie in Bukarest und Bischofsvikar der katholischen Erzdiözese Bukarest stellte in seinem Vortrag den Standpunkt der katholischen Kirche zum interkonfessionellen Dialog vor: „Das Engagement der katholischen Kirche für den ökumenischen Dialog” (Angajamentul Bisericii Catolice pentru dialogul ecumenic).

• OS Dr. Eliane Poirot, Oberin des Karmeliterklosters in Stânceni/Gödemesterháza hielt einen spannenden Vortrag aus interreligiöser Perspektive: „Der Einfluss der Feier des Jubiläums des Konzils von Nicäa auf den jüdisch-christlichen Dialog und die Ökumene” (Impactul sărbătoririi jubileului Sinodului de la Niceea asupra dialogului iudeo-creștin și pentru ecumenism).

• Zuletzt referierte der Kirchenhistoriker Dr. András Bándi (Department für Evangelische Theologie der Fakultät für Geisteswissenschaften der Lucian-Blaga-Universität in Sibiu / Hermannstadt) zum Thema: „Die synodale Tradition der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien” (Tradiția sinodală a Bisericii Evanghelice A. B. din România).

In der Klosterkirche fand dann um 18 Uhr der Eröffnungsgottesdienst statt, an dem uns fünf Bischöfe mit ihrer Anwesenheit beehrten: SE Reihardt Guib (evangelisch), SE Kovács Gergely und Pál Jozsef Csaba (beide römisch-katholisch), SE Cristian Crişan (griechisch-katholisch) und SE Kovács István (unitarisch). Die andern historischen Kirchen waren durch bischöfliche Stellvertreter (Bischofsvikare, Dechanten, Gesandte) anwesend. Am Anfang begrüßten – ganz im Sinne des vor 1.700 Jahren stattgefundenen Konzils in Nizäa – die weltlichen Autoritäten die Gemeindeglieder in der Klosterkirche: Frau Dumitriţa Gliga MdP sagte unter anderem in ihrer Ansprache: „So betrachte ich das Symposium, ebenso wie diesen Abendgottesdienst als eine natürliche, selbstverständliche Reaktion der christlichen Kirchen auf die vielfältigen Irrlehren in der Gesellschaft … Die Initiative, eine Gebetswoche für die Einheit der Christen abzuhalten, ist angesichts der aktuellen Lage eine äußerst willkommene Idee. Nur sehr wenige Dinge trennen uns, während uns fast alles verbindet!“ (n. r. Am Vortag, dem 18.05.2025 hatte die richtungsweisende Stichwahl für die Präsidentschaft Rumäniens stattgefunden). Dr. Ciprian-Vasile Olinici, Staatssekretär für die Glaubensgemeinschaften Rumäniens hob in seiner Ansprache hervor: „Heute, in Schäßburg, aktualisieren wir das Ziel der Einheit und des Dialogs im Lichte des Glaubens, bezeugt durch das Gebet. Es könnte keinen geeigneteren Ort für eine solche Veranstaltung geben als diese ehrwürdige multikonfessionelle und multiethnische Stadt, eine Stadt, die ihre Gegenwart mit größter Intensität lebt und auf eine Vergangenheit blickt, die … paradigmatisch ist in Bezug auf das friedliche Zusammenleben – jenseits der Unterschiede, die durch Sprache oder Konfession bedingt sind. Heute beten wir gemeinsam für die Einheit der Kirche im Herzen einer Stadt, die schon immer die frische Luft der Einheit eingeatmet hat.“ Und schließlich sagte Bürgermeister Iulian Sârbu in seiner Begrüßung: „Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie die Stadt Schäßburg als Ort für die »Gebetswoche für die Einheit der Christen« ausgewählt haben … Die Schönheit unserer Gemeinschaft liegt auch in ihrer ethnischen Vielfalt, die uns verbindet und kein Slogan, sondern Realität ist.“

Den Vespergottesdienst gestalteten dann in gewohnter Weise die Pfarrer aus Schäßburg, wobei in besonderer Weise hervorgehoben werden muss (weil es zum ersten Mal in dieser Form ablief), dass die Ektenien (Fürbitten) vom griechisch-katholischen Pfarrer Ciprian Dărăban nach byzantinischem Ritus gesungen wurden und die Gemeinde unter Orgelbegleitung mit „Kyrie eleison“ (Herr erbarme Dich antwortete). Alle Vertreter der historischen Kirchen Siebenbürgens und sogar der anglikanische Pfarrer aus Bukarest, als Vertreter des Erzbischofs von Canterbury hielten eine Kurzpredigt. Das Wort ergriffen:

• SE Reihart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien / Hermannstadt;

• SE Kovács Gergely, Erzbischof der Römisch-Katholischen Kirche, Erzdiözese Weißenburg;

• SE Kovács István, Bischof der Unitarischen Kirche in Siebenbürgen / Klausenburg;

• SE Cristian Crişan, Weihbischof der Griechisch-Katholischen Kirche / Blasendorf;

• SE Pál József-Csaba, Diözesanbischof der Römisch-Katholischen Kirche / Temeswar;

• Oberkirchenrat, Dozent Dr. Oliviu Botoi, Vertreter des orthodoxen Erzbischofs Irineu aus Alba Iulia;

• Pfr. Szegedi László (Kronstadt), Bischofsvikar der Reformierten Kirche in Siebenbürgen, in Vertretung von Bischof Kolumbán Vilmos;

• Rev. Dr. Nevsky Everett, Anglikanische Kirche – Vertreter des Erzbischofs von Canterbury;

• Dechant Zelenak Jozsef, Evangelisch-Lutherische Kirche (ungarischsprachig), Vertreter von Bischof Adorjáni Dezső Zoltán.

Der erhebende Gottesdienst wurde durch den Segen der fünf Bischöfe beschlossen.

Als Erinnerung bekamen die Ehrengäste ein Präsent, welches von Daniel Dărăban entworfen worden war: ein Jubiläumsteller auf dem – ganz im Sinne von Nizäa – der Stundturm (als Symbol der weltlichen Macht) und die 6 historischen Kirchen (als geistliche Macht) abgebildet sind.

Den Vespergottesdienst gestalteten dann in gewohnter Weise die Pfarrer aus Schäßburg, wobei in besonderer Weise hervorgehoben werden muss (weil es zum ersten Mal in dieser Form ablief), dass die Ektenien (Fürbitten) vom griechisch-katholischen Pfarrer Ciprian Dărăban nach byzantinischem Ritus gesungen wurden und die Gemeinde unter Orgelbegleitung mit „Kyrie eleison“ (Herr erbarme Dich antwortete). Alle Vertreter der historischen Kirchen Siebenbürgens und sogar der anglikanische Pfarrer aus Bukarest, als Vertreter des Erzbischofs von Canterbury hielten eine Kurzpredigt. Das Wort ergriffen:

• SE Reihart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien / Hermannstadt;

• SE Kovács Gergely, Erzbischof der Römisch-Katholischen Kirche, Erzdiözese Weißenburg;

• SE Kovács István, Bischof der Unitarischen Kirche in Siebenbürgen / Klausenburg;

• SE Cristian Crişan, Weihbischof der Griechisch-Katholischen Kirche / Blasendorf;

• SE Pál József-Csaba, Diözesanbischof der Römisch-Katholischen Kirche / Temeswar;

• Oberkirchenrat, Dozent Dr. Oliviu Botoi, Vertreter des orthodoxen Erzbischofs Irineu aus Alba Iulia;

• Pfr. Szegedi László (Kronstadt), Bischofsvikar der Reformierten Kirche in Siebenbürgen, in Vertretung von Bischof Kolumbán Vilmos;

• Rev. Dr. Nevsky Everett, Anglikanische Kirche – Vertreter des Erzbischofs von Canterbury;

• Dechant Zelenak Jozsef, Evangelisch-Lutherische Kirche (ungarischsprachig), Vertreter von Bischof Adorjáni Dezső Zoltán.

Der erhebende Gottesdienst wurde durch den Segen der fünf Bischöfe beschlossen.

Als Erinnerung bekamen die Ehrengäste ein Präsent, welches von Daniel Dărăban entworfen worden war: ein Jubiläumsteller auf dem – ganz im Sinne von Nizäa – der Stundturm (als Symbol der weltlichen Macht) und die 6 historischen Kirchen (als geistliche Macht) abgebildet sind.

∧

Herausgeber und verantwortlich für nicht namentlich gezeichnete Artikel:

Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg

∧

Herausgeber und verantwortlich für nicht namentlich gezeichnete Artikel:

Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg

NR. 47 (2/2025)

NR. 47 (2/2025)

BIBELWORT

GELEITWORT

GEISTLICHES WORT

KIRCHLICHE WAHLEN IN UNSERER GEMEINDE

BESCHLÜSSE DER GEMEINDEVERTRETUNG

DER ZINNGIESSERTURM

GROPI DE PROVZII („KORNKAULEN”) LA SIGHIŞOARA

ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE UND 1700-JÄHRIGES JUBILÄUM VON NIZÄA

BIBELWORT

Jesaja 1,10 - 17

10. Höret des HERRN Wort, ihr Herren von Sodom! Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, du Volk von Gomorra!

11. Was soll mir die Menge eurer Opfer?, spricht der HERR. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke.

12. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor meinem Angesicht – wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet?

13. Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel! Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung – Frevel und Festversammlung – ich mag es nicht!

14. Meine Seele ist feind euren Neumonden und Jahresfesten; sie sind mir eine Last, ich bin’s müde, sie zu tragen.

15. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht; denn eure Hände sind voll Blut.

16. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen,

17. lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!

Isaia 1,10 - 17

10. Ascultați cuvântul Domnului, voi conducători ai Sodomei, luați aminte la învățătura Domnului, voi popor al Gomorei!

11. Ce-mi folosește mulțimea jertfelor voastre?, zice Domnul. M-am săturat de arderile de tot cu berbeci și de grăsimea vițeilor grași și nu mai vreau sânge de tauri, de miei și de țapi!

12. Când veneați să le aduceți, cine vi le ceruse? Nu mai călcați în curtea templului Meu!

13. Nu mai aduceți daruri zadarnice! Tămâierile Îmi sunt dezgustătoare; lunile noi, zilele de odihnă și adunările de la sărbători nu le mai pot suferi. Însăși prăznuirea voastră e nelegiuire!

14. Urăsc lunile noi și sărbătorile voastre sunt pentru Mine o povară. Ajunge!

15. Când ridicați mâinile voastre către Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, și când înmulțiți rugăciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre sunt pline de sânge; spălați-vă, curățiți-vă!

16. Nu mai faceți rău înaintea ochilor Mei. Încetați odată!

17. Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă!

∧

GELEITWORT

Das Jahr 2025 geht langsam seinem Ende zu. Neben Vielem, was in der großen weiten Welt im Argen liegt, sind es dann doch nicht wenige Dinge oder Ereignisse, die in dankbarer Erinnerung bleiben werden; der Schäßburger Gemeindebrief versucht zumindest einiges davon zu dokumentieren.

In kirchlichen Kreisen stand das Jahr 2025 unter dem Zeichen des Jubiläums der 1.700 Jahre seit dem Ersten Ökumenischen Konzil in Nizäa (heute Iznik/Türkei). Das Ereignis wurde im Rahmen der Ökumenischen Gebetswoche gebührend gefeiert und zwar am Montag, dem 19, Mai durch ein theologisches Symposium in der katholischen Kirche (15 Uhr) und dem Gottesdienst in der Klosterkirche. (Seite 9)

Der Sommer dieses Jahres war vor allem durch die Baustelle am Stadtpfarrhof geprägt. Die dringend notwendigen Arbeiten am Zinngießerturm gingen weiter – diesmal am Dachstuhl. Vorgenommen wurden sie von der „Ambulanța pentru Monumente” unter Anleitung von Arh. Eugen Vaida und einer großen Zahl von Freiwilligen (hauptsächlich angehende Architekturstudenten, aber nicht nur). Dankenswerter-weise hat einer dieser Freiwilligen – Heinz Lahni – einen ansprechenden Bericht dazu verfasst (Seite 5).

Ein ganz wichtiges Ereignis waren in diesem Jahr die kirchlichen Wahlen, welche am 9. bzw. am 23. November 2025 stattgefunden haben. Einen Bericht dazu gibt es auf Seite 3.

Freundlicherweise hat Dr. Nicolae Teşculă uns wieder einen geschichtlichen Beitrag in rumänischer Sprache geliefert. (Seite 8)

Auch wenn es keinen Bericht darüber gibt, so soll es an dieser Stelle zumindest dankbar erwähnt werden: am 31. Oktober d. J. feierten wir mit einem Gottesdienst zusammen der ungarisch-reformierten Gemeinde das Reformationsfest; wir tun dies bereits seit 20 Jahren – genauer seit dem Jahr 2005.

So wünsche ich uns allen, dass wir dieses Jahr mit einem besinnlichen Fest der Geburt Jesu Christi beschließen und dann zuversichtlich unter Gottes Geleit in das Jahr 2026 hineingehen. Ganz herzlich grüßt, Stadtpfarrer Dr. Hans Bruno Fröhlich

∧

GEISTLICHES WORT

BIBELWORT

GELEITWORT

GEISTLICHES WORT

KIRCHLICHE WAHLEN IN UNSERER GEMEINDE

BESCHLÜSSE DER GEMEINDEVERTRETUNG

DER ZINNGIESSERTURM

GROPI DE PROVZII („KORNKAULEN”) LA SIGHIŞOARA

ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE UND 1700-JÄHRIGES JUBILÄUM VON NIZÄA

BIBELWORT

Jesaja 1,10 - 17

10. Höret des HERRN Wort, ihr Herren von Sodom! Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, du Volk von Gomorra!